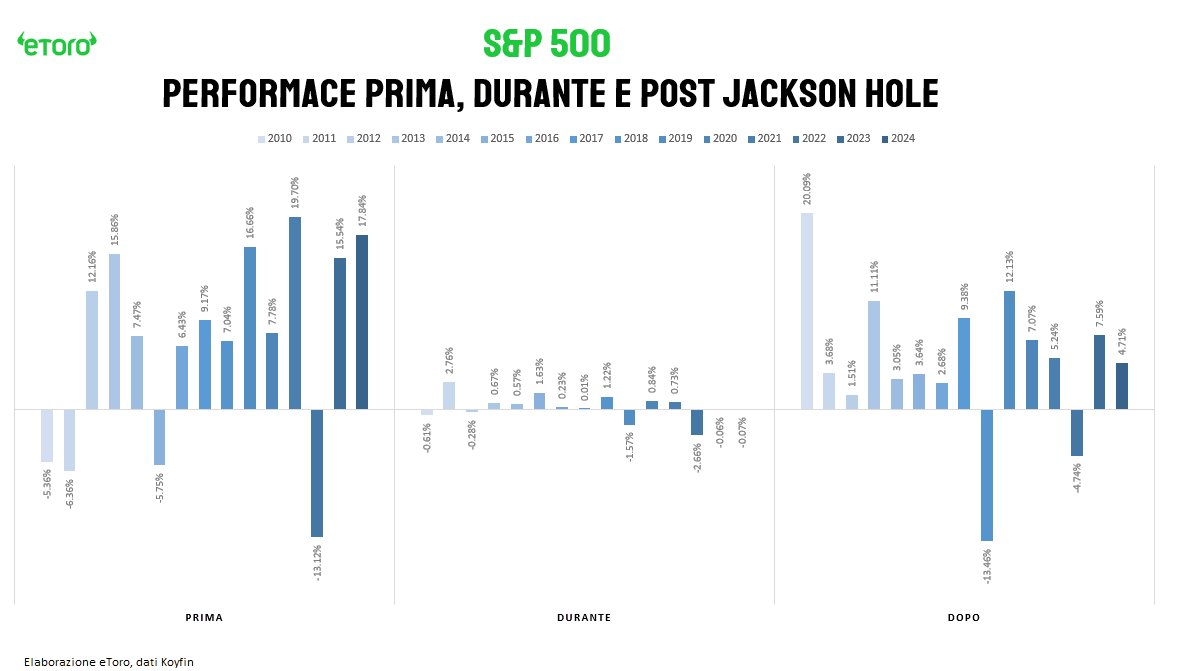

Guardando ai quindici anni di dati, il pattern è chiaro. In media l’S&P 500 arriva al simposio già con un guadagno del 7%, mediana 7,8%. Durante l’evento, la variazione media è appena +0,23%, mediana identica: un nulla statistico. È la prova che il giorno stesso di Jackson Hole raramente detta la rotta. Il dopo (dalla fine del simposio a fine anno) è la vera arena. In media +4,9%, mediana +4,7%. Ma le medie nascondono ciclicità forti: nei cicli accomodanti, lo specchio del Wyoming amplifica il rally (+20% nel 2010 con il QE2, +11% nel 2013 con il QE3, +12% nel 2019, oltre +7% nel 2020 e nel 2023). Al contrario, quando la Fed ha scelto la via dura, il riflesso è stato opposto: -13,4% nel 2018,-4,7% nel 2022.

Dietro queste medie ci sono i volti concreti dei simposi passati. Dopo la crisi finanziaria, fu Ben Bernanke a trasformare Jackson Hole in un punto di svolta: nel 2010 aprì la porta al QE2, ribaltando il sentiment di mercati in rosso; nel 2012 difese i programmi straordinari e preparò il QE3. Con Janet Yellen, Jackson Hole divenne un laboratorio: nel 2014 mise in guardia sul fatto che la disoccupazione da sola non bastava a misurare la forza del lavoro; nel 2016 segnalò l’avvio della normalizzazione, chiudendo l’era dei tassi a zero; nel 2017 difese le riforme post-crisi. Con Powell il tono cambiò: nel 2018 parlò delle “stelle scorrevoli” per descrivere l’incertezza delle variabili guida; nel 2019 mise in guardia sui limiti della politica monetaria, con i mercati già nervosi per la guerra commerciale.

Il 2020 fu la cesura storica: in piena pandemia Powell introdusse l’average inflation targeting e un’idea di occupazione “ampia e inclusiva”. Inizialmente letto come segno di debolezza, si rivelò pilastro della fase rialzista. Nel 2021 la Fed sottovalutò l’inflazione “transitoria”, e nel 2022 Jackson Hole divenne il teatro della svolta restrittiva: Powell parlò di agire “forcefully”, avvertendo di un dolore necessario per famiglie e imprese. L’S&P 500 crollò oltre il 3% in un giorno e proseguì la correzione. Nel 2023 la disinflazione era avviata ma incompleta, con Powell che parlò di “navigare tra le stelle sotto cieli nuvolosi”. Nel 2024, invece, arrivò il cambio di tono: inflazione in calo, lavoro meno tirato, apertura a tagli dei tassi. I mercati reagirono con un ritorno al risk-on.

Il 2025 si presenta con un quadro intermedio. Lo S&P 500 segna finora un +9,65%: non l’euforia del +17,8% del 2024 o del +19,7% del 2021, ma una performance solida, in linea con la media storica del prima (+7,0%). In passato, quando i mercati sono arrivati al simposio con rialzi moderati – come nel 2016 (+6,4%), nel 2017 (+9,2%) o nel 2020 (+7,8%) – il “dopo” è stato positivo, rispettivamente +2,7%, +9,4% e +7,1%. Ma non sempre: nel 2018, con un prima simile al +7%, lo S&P chiuse l’anno con un -13,5%. Il punto di partenza, quindi, non garantisce il punto d’arrivo.

Il contesto di quest’anno è segnato da una crescita del PIL che nel secondo trimestre ha toccato il +3%, trainata però da 88 miliardi di dollari di capex delle big tech in AI e data center, più che dai consumi delle famiglie. Il mercato del lavoro rallenta: 73 mila nuovi posti a luglio, con una media trimestrale di 35 mila, ritmi compatibili con fasi pre-recessive. L’inflazione si muove al 2,7% headline e 3,1% core, con i dazi che per il momento non generano le tanto attese pressioni sui prezzi (sebbene le ultime letture sui prezzi alla produzione invitano alla prudenza). A luglio, prima delle ultime letture e revisioni sui dati del lavoro, Powell aveva parlato di un’economia “solida”, con un mercato del lavoro “in equilibrio” e una politica “moderatamente restrittiva”. È un linguaggio attendista, da “wait and see”, che lascia spazio a flessibilità ma evita di dare segnali prematuri.

E qui si innesta la percezione degli investitori. Il mercato oggi non crede a tagli jumbo. Il CME FedWatch assegna oltre l’80% di probabilità a un taglio di 25 punti base a settembre, e la curva sconta due mosse complessive entro fine anno, nulla di più. È la traiettoria lenta e lineare che riflette un’economia ancora resiliente e un’inflazione in discesa, ma non ancora domata. Eppure, voci come quella di Scott Bessent invocano tagli da 50 punti, ricordando che lo scorso anno la Fed ha già dimostrato di poter accelerare.

Il bivio di Jackson Hole non è tra debolezza che spaventa e debolezza che giustifica, ma tra una Fed che riesce a mantenere coerenza tra narrativa e dati e una Fed che rischia di apparire disallineata. Se Powell incornicerà il rallentamento di consumi e lavoro solo come rischio macro, senza accompagnarlo con un percorso di politica monetaria credibile, i mercati potrebbero leggerlo come preludio a una frenata più marcata, con un “dopo” simile a quello di sette anni fa. Se invece la stessa debolezza verrà trasformata in giustificazione per accelerare i tagli, i mercati potrebbero premiarla, ma solo se la Fed mostrerà di avere margini reali per farlo. La posta in gioco non è il tono, ma la credibilità del legame tra parole e dati. È lì che si deciderà se il dopo sarà rally o correzione.