Dopo tre settimane consecutive di rialzi, ovvero sei mesi ininterrotti di guadagni, è bastata una settimana di correzione per risvegliare i soliti fantasmi. Lo S&P 500 ha perso l’1,63%, con un drawdown massimo del 2,12%. Poco più di un respiro, ma sufficiente a riaccendere parole che non sentivamo da tempo: “bolla”, “eccessi”, “rischio sistemico”. E naturalmente, quei “cockroaches” evocati da Jamie Dimon, a ricordare che quando compare un problema, raramente è l’unico.

Eppure, i numeri raccontano tutt’altro. Da inizio anno l’indice americano è in rialzo di oltre il 14%, con 36 nuovi massimi storici. Dopo i 57 del 2024, siamo ormai in territorio di record su record. Non il profilo di un mercato spaventato, ma quello di una maratona che ogni tanto rallenta per respirare, soprattutto nel silenzio dei dati sospesi dallo shutdown.

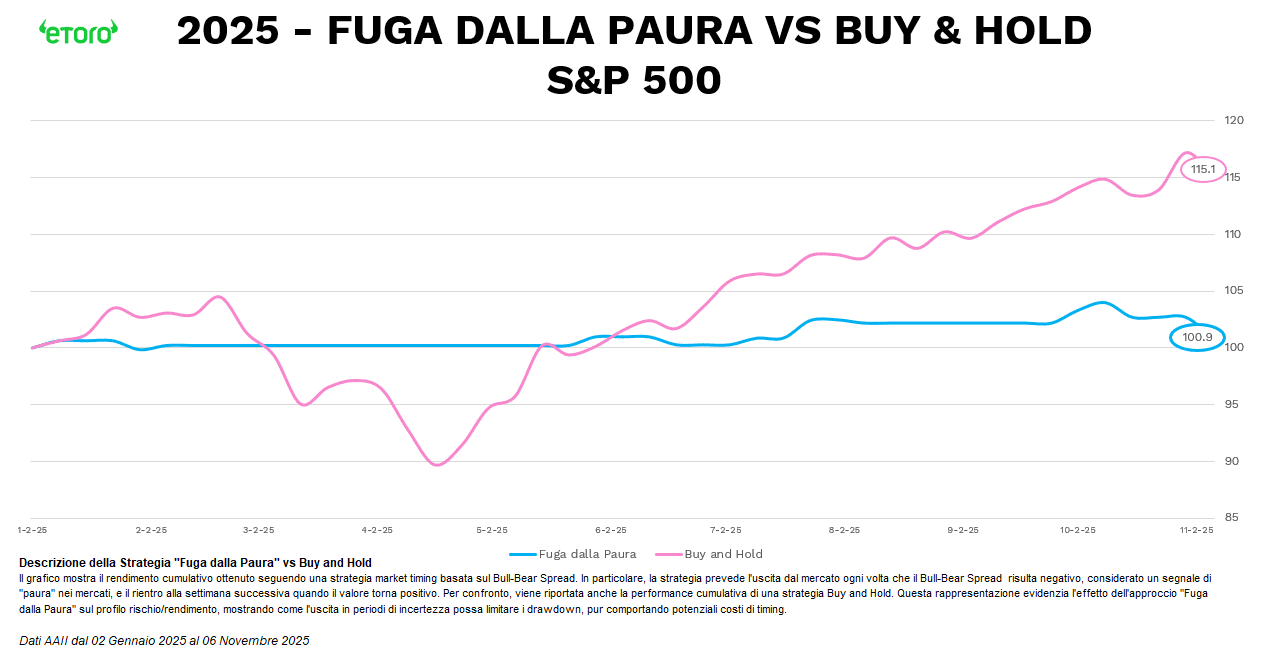

Il punto, forse, non è la correzione ma la psicologia che la circonda. Nel 2025 il sondaggio AAII mostra un Bull-Bear Spread negativo per il 67% del tempo, un’inversione rispetto al 2024, quando l’ottimismo aveva dominato per il 96% dell’anno. È come se più il mercato sale, più gli investitori smettano di credergli. La strategia “Fuga dalla Paura”, che esce dal mercato nei momenti di pessimismo e rientra solo quando il sentiment torna positivo, ha reso appena lo 0,9% da inizio anno, contro il +15% del semplice Buy and Hold. La differenza tra paura e pazienza, tra reagire e restare.

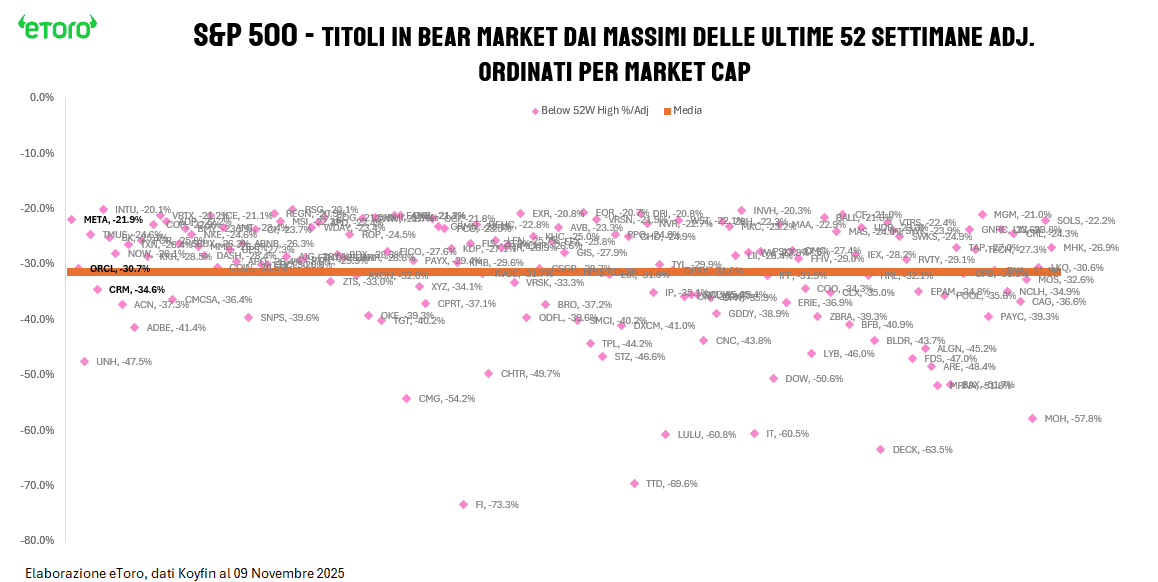

La scintilla di questa settimana è arrivata dalle valutazioni. Dopo sette mesi consecutivi di rialzi nel Nasdaq 100, l’entusiasmo per l’intelligenza artificiale si è scontrato con la realtà dei multipli. Non un crollo, ma una pausa fisiologica, una presa di profitto dopo l’euforia. L’AI resta una storia strutturale, ma nessuna narrativa è immune da brevi momenti di realismo. Dentro lo S&P 500, 157 titoli risultano oggi in bear market, con perdite superiori al 20% dai massimi adj. delle ultime 52 settimane. Tra questi figurano nomi come Meta e Oracle, ma la loro capitalizzazione complessiva rappresenta solo il 15% dell’indice, mentre le prime dieci società pesano per il 41%. I ribassi ci sono, ma non nei motori principali del mercato.

Un mercato può oscillare, ma gli utili restano la bussola. Oltre il 90% delle società dello S&P 500 ha pubblicato i conti e l’82% ha battuto le attese sugli utili, il miglior dato dal 2021. I profitti sono cresciuti del 13,1% su base annua, quarto trimestre consecutivo di espansione a doppia cifra, e i ricavi dell’8,3%, il ritmo più alto dal 2022. Tutti gli undici settori hanno mostrato crescita, segno di una dinamica diffusa e non più trainata solo dai colossi tecnologici. Anche i margini, al 13,1%, superano le medie storiche. Un quadro in cui le valutazioni restano elevate (P/E forward 22,7), ma sostenute da fondamentali solidi. E in un contesto in cui il mercato punisce severamente chi delude, con reazioni medie del -5,1% dopo utili sotto le attese, emerge un fatto semplice: la corporate America continua a superare sé stessa. Un’economia che rallenta in superficie ma accelera nei fondamentali. Chi cerca segnali di fine ciclo trova solo normalità.

Nel frattempo, il mondo cripto perde slancio. Dopo mesi di resilienza, la capitalizzazione complessiva del settore ha ceduto oltre il 5% nella scorsa settimana, consolidando un trend ribassista iniziato il 6 ottobre. Da allora il mercato ha perso quasi un quinto del proprio valore, ma senza quella volatilità esplosiva che un tempo accompagnava ogni inversione. Bitcoin, pur sceso dai massimi di 124 mila dollari a quota 100 mila, non ha ancora varcato la soglia tecnica del bear market. La stabilità dei prezzi non è più un segno di forza, ma di maturità.

I long-term holder riducono le posizioni, ma il mercato non implode. È la prova che l’ecosistema non è più dominato da retail e leva, bensì da una struttura istituzionale. Oltre il 18% dei Bitcoin in circolazione è detenuto da ETF, governi e società quotate, una quota che trasforma quello che era un asset speculativo in un componente di portafoglio. Non domina più la logica del “panic sell”, ma quella della riallocazione. Il Bitcoin nato per sfuggire al sistema ora ne segue i cicli, rispondendo a regole di compliance, gestione del rischio e flussi di liquidità. È la normalizzazione di un’idea nata per essere ribelle. Negli ultimi trenta giorni circa 400.000 BTC sono passati dai wallet dei detentori di lungo periodo alle mani di investitori istituzionali. È un passaggio di testimone: da chi sperava a chi pesa, dagli speculatori agli allocatori.

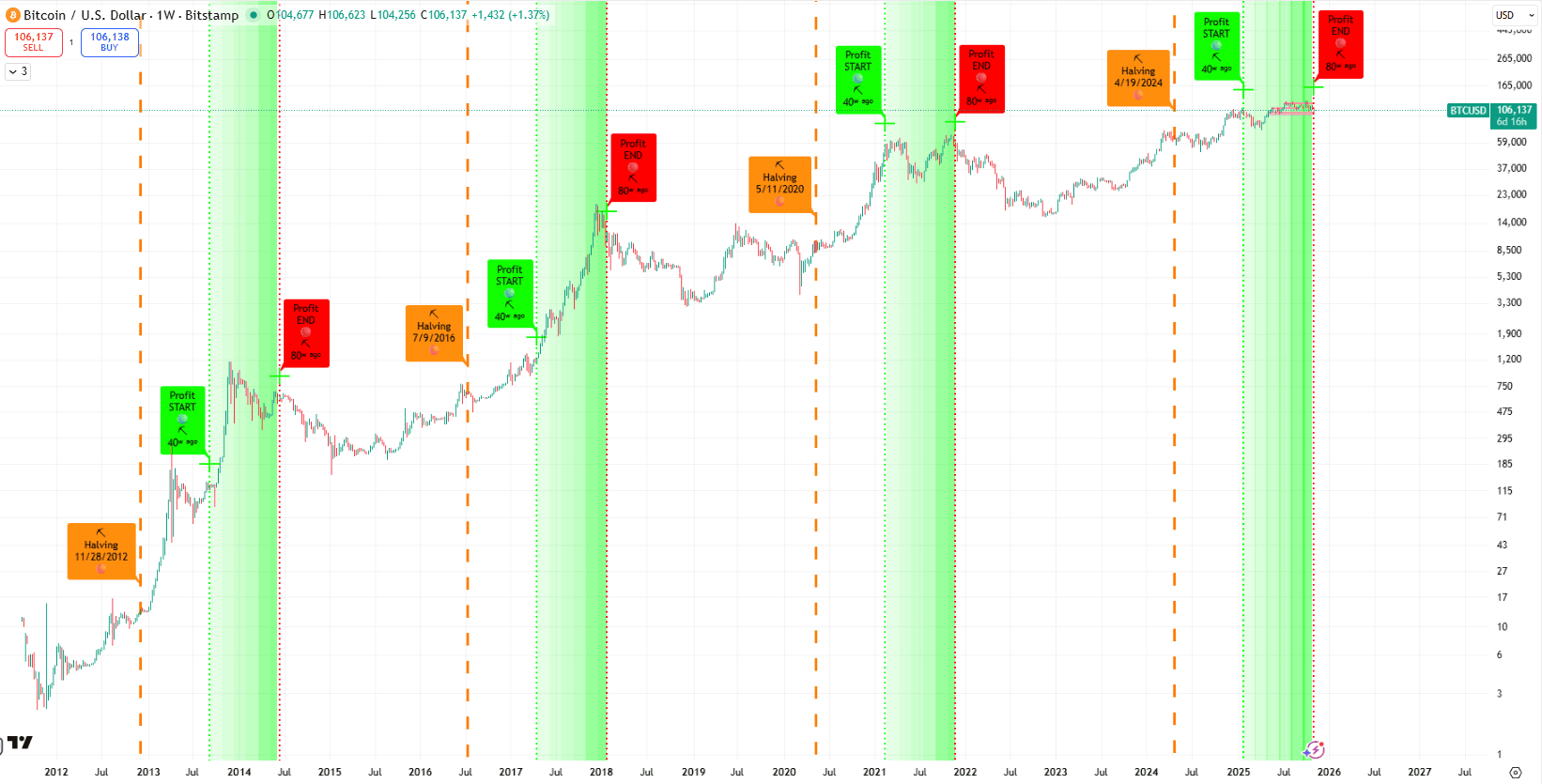

Ma ciò che rende questa fase cruciale è la posizione ciclica. Secondo l’Halving Cycle Profit Indicator, Bitcoin si trova ormai oltre l’ottantesima settimana successiva all’halving di aprile 2024, cioè alla fine della fascia in cui, in passato, si sono formati i massimi di ciclo. È accaduto nel 2013, nel 2017 e nel 2021. Storicamente, questa è la zona in cui l’euforia lasciava spazio alla correzione. La domanda oggi è se il copione si ripeterà. Perché questa volta la struttura è diversa. Con oltre il 93% dell’offerta totale già estratta, il “supply shock” non ha più l’impatto macro di un tempo. Il ciclo non è più guidato dall’emissione, ma dall’assorbimento. Gli ETF, le corporate treasury e i fondi sovrani hanno introdotto una nuova variabile: il Forever Bid, una domanda costante che smussa gli eccessi e attenua le correzioni. Bitcoin si trova in un bivio: seguire la traiettoria classica della correzione post-halving o inaugurare un modello nuovo, più vicino a quello di un asset istituzionale. La volatilità, ormai sotto il 25%, suggerisce che qualcosa è cambiato. Ogni drawdown viene riassorbito più rapidamente, i recuperi sono più ordinati, le reazioni più misurate. L’halving resta un evento psicologico, non più economico. Il suo potere simbolico sopravvive, ma il suo effetto reale si dissolve. Ed è forse qui che si misura la vera transizione del Bitcoin. Non nella prossima fiammata speculativa, ma nella fine dei cicli come li conoscevamo. Un asset che smette di inseguire la leggenda per diventare parte del sistema. E che trova la propria maturità nel perdere la propria mitologia.

La settimana si apre con un segnale che i mercati attendevano da tempo: la possibile fine dello shutdown più lungo della storia americana. Iniziato il 1° ottobre, ha paralizzato l’attività federale per oltre quaranta giorni, lasciando senza stipendio più di seicentomila lavoratori e rallentando una macchina amministrativa che vale circa il 20% dell’economia statunitense. Nella serata di domenica, il Senato ha approvato con 60 voti favorevoli e 40 contrari il primo passo verso la riapertura del governo. Un gruppo di democratici moderati ha rotto la linea del partito, sostenendo un compromesso che prevede finanziamenti completi per i dipartimenti dell’Agricoltura, dei Veterani e del Congresso, e un’estensione temporanea fino al 30 gennaio per le altre agenzie federali. La misura, che deve ancora passare alla Camera, include anche il pagamento degli stipendi arretrati e il richiamo in servizio dei dipendenti federali.

La notizia ha immediatamente riacceso l’appetito per il rischio. I future sullo S&P 500 sono saliti dello 0,7%, quelli sul Nasdaq 100 dell’1,2%. Anche in Europa i listini hanno aperto in positivo, con il Stoxx 600 e l’Euro Stoxx 50 in rialzo di oltre l’1%, sostenuti dall’ottimismo americano e dal parziale allentamento dei timori sulle valutazioni dell’intelligenza artificiale. Dopo settimane di incertezza politica, la prospettiva di una riapertura spinge gli investitori a prezzare una maggiore stabilità fiscale e a ridurre l’incertezza per la Federal Reserve, rimasta priva di dati ufficiali durante la chiusura. Il Congressional Budget Office stima che lo shutdown stia costando circa 15 miliardi di dollari a settimana, con un impatto sul PIL del quarto trimestre pari a 1,5 punti percentuali.

Il compromesso raggiunto, pur distante dalle richieste iniziali di entrambe le parti, riflette una dinamica ormai consueta nella politica americana: lo scontro frontale che si chiude con un passo indietro e un prezzo economico elevato. I democratici hanno ottenuto la promessa di un voto entro dicembre per il rinnovo dei crediti d’imposta legati all’Affordable Care Act, mentre i repubblicani hanno bloccato l’estensione immediata dei sussidi sanitari e contenuto i nuovi aumenti di spesa.

Sul piano internazionale, la distensione americana ha migliorato il sentiment globale. La Cina ha concesso un’esenzione alle esportazioni di chip della olandese Nexperia per uso civile, un gesto che potrebbe alleviare le tensioni nelle forniture per il settore automobilistico. Intanto Pfizer ha annunciato l’acquisizione della biotech Metsera per 10 miliardi di dollari, superando l’offerta della danese Novo Nordisk.

Negli Stati Uniti, l’attenzione tornerà ora ai dati economici. Il rapporto ADP sull’occupazione privata sarà il primo test sulla tenuta del mercato del lavoro, mentre l’indice NFIB sulla fiducia delle piccole imprese offrirà un aggiornamento sul sentiment interno. In agenda anche gli interventi di John Williams e Raphael Bostic, osservati per valutare eventuali segnali in vista del meeting Fed di dicembre.

Sul fronte corporate, la stagione degli utili si avvia alla chiusura con risultati ancora di rilievo: Cisco Systems, Walt Disney e Applied Materials guideranno la settimana, seguite da Occidental Petroleum, Instacart, Tyson Foods, JD.com e StubHub. Venerdì scadrà inoltre il termine per la presentazione delle 13F, che aggiornerà le posizioni dei principali fondi istituzionali americani.

In Europa, l’attenzione sarà rivolta al Regno Unito e all’evoluzione dell’economia continentale. Londra pubblicherà i dati su PIL, occupazione e produzione industriale, con una crescita trimestrale stimata allo 0,2%, terza consecutiva in rallentamento. Il tasso di disoccupazione dovrebbe salire al 4,9%, il livello più alto dal 2021, mentre la crescita dei salari è attesa in calo al 4,9% su base annua. Nell’Eurozona arriveranno la seconda stima del PIL, i dati su occupazione, produzione industriale e bilancia commerciale, oltre agli aggiornamenti sull’inflazione in Germania, Francia, Italia e Spagna. In Germania l’indice ZEW di fiducia economica dovrebbe toccare un massimo di quattro mesi, mentre in Francia il tasso di disoccupazione è atteso al 7,6%, il più alto in quattro anni. In Italia la produzione industriale dovrebbe rimbalzare dell’1,5% dopo il crollo di agosto.

Sul fronte corporate, riflettori puntati su Siemens, Munich Re e Allianz, mentre in Italia l’attenzione si concentrerà sul settore Utilities e sui risultati di Poste Italiane e Generali.

In Asia, la settimana sarà dominata dal flusso di dati in arrivo dalla Cina. Il “data dump” mensile offrirà un quadro completo su produzione industriale, vendite al dettaglio, prezzi immobiliari e credito aggregato. La produzione è attesa in crescita del 5,6% su base annua, le vendite al dettaglio al 2,7%, entrambe in rallentamento rispetto al mese precedente. Il credito in yuan dovrebbe ridursi sensibilmente, segnale che la politica monetaria della PBoC fatica a trasmettersi all’economia reale.

In Giappone, l’attenzione sarà sulle nuove stime di PIL e sul resoconto della Bank of Japan, da cui potrebbero emergere indizi sulle prossime mosse di normalizzazione dei tassi. Sul fronte societario, focus sui giganti tecnologici asiatici: Tencent, Alibaba, SoftBank e Sony, che apriranno una delle settimane più dense della stagione degli utili.

La settimana si apre con mercati che tornano a respirare dopo settimane di tensione politica e prese di profitto. Lo scenario globale resta fragile, ma la narrativa torna a spostarsi dal timore alla verifica, dai titoli ai numeri, dalla paura al pragmatismo.