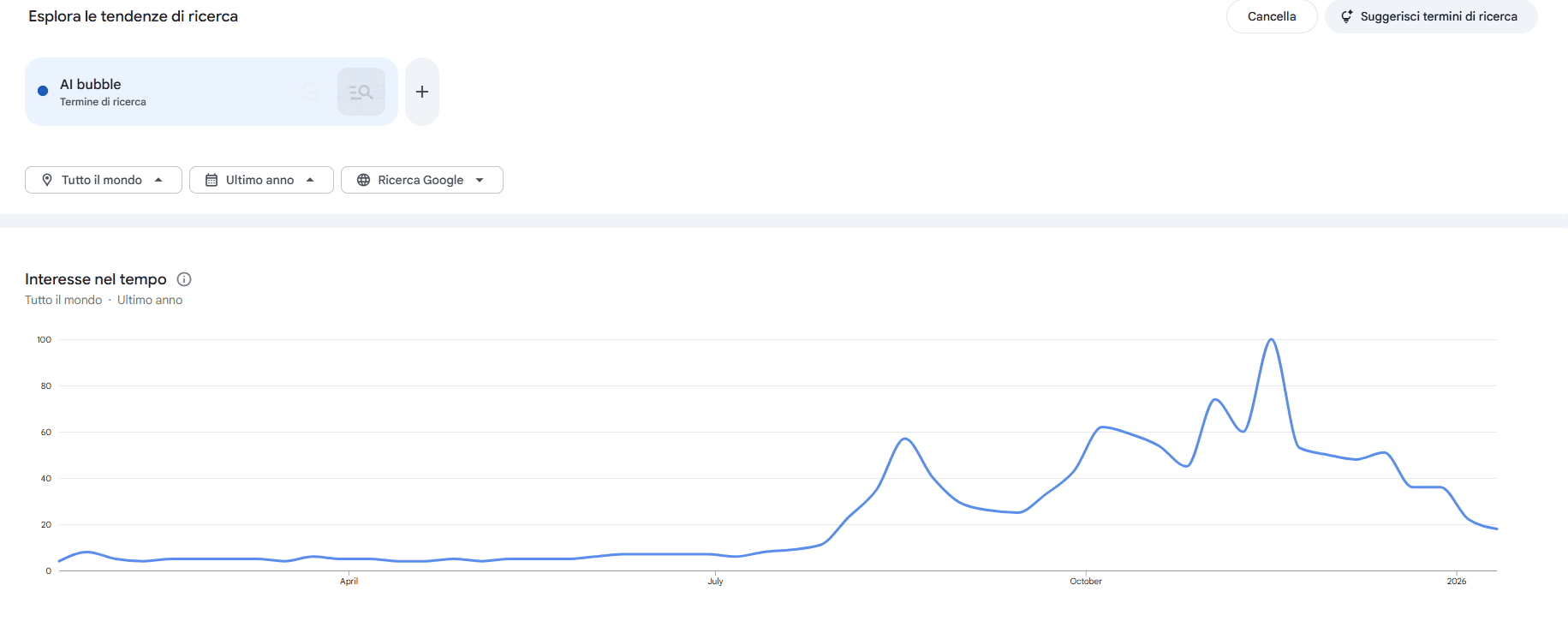

L’apertura del 2026 ci consegna un quadro che definire schizofrenico sarebbe un eufemismo, una dissonanza cognitiva dove il frastuono dei titoli di giornale si scontra con l’assordante silenzio della volatilità sui mercati azionari. Gli operatori, che fino a ieri sembravano ossessionati dalla caccia alla “bolla dell’AI”, hanno bruscamente spostato l’attenzione, tanto che le ricerche su Google del termine sono crollate, quasi a suggerire che la vera bolla fosse la paura stessa della bolla. Eppure, l’azionario mostra una calma olimpica, quasi a voler sfidare la gravità, ignorando quello che è il vero cambio di fase strutturale, il passaggio da una globalizzazione imperfetta a un mercantilismo esplicito, dove i dazi sono usati come leva negoziale su territori strategici e la politica economica entra a gamba tesa su credito, mutui e banche centrali.

Il nuovo fronte non è più una disputa commerciale classica sui sussidi o sull’acciaio, ma si chiama Groenlandia. Donald Trump ha scelto di aprire l’anno minacciando dazi del 10% su tutte le importazioni da otto Paesi europei (Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia), pronti a salire al 25% entro il primo giugno, legandoli in modo diretto alla completa e totale acquisizione dell’isola artica. La mossa arriva in risposta alle esercitazioni guidate dalla Danimarca e dagli alleati sul territorio artico e segna un salto di qualità brutale, l’uso delle tariffe come strumento di annessione territoriale su un alleato storico. L’Europa, politicamente fragile e costretta a rincorrere la crisi con vertici di emergenza a Bruxelles, valuta per la prima volta l’attivazione dell’Anti Coercion Instrument, il suo strumento più duro di ritorsione commerciale, e rimescola un pacchetto di contro-dazi da 93 miliardi di euro già approvato ma finora congelato, che colpirebbe dai Boeing al bourbon. Tuttavia, restano per ora parole e non fatti, evidenziando ancora una volta un Vecchio Continente in debito di ossigeno politico e militare, costretto a presentarsi a Davos non per celebrare il libero mercato, ma per gestire quella che appare come una vera e propria occupazione diplomatica.

Al World Economic Forum, Trump arriverà infatti con la più grande delegazione americana di sempre, affiancato, o sfidato, da figure chiave come Volodymyr Zelenskyy, Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in un contesto in cui le conflittualità geoeconomiche sono ormai identificate come il rischio numero uno per il biennio a venire. Il messaggio che arriverà da Bruxelles nei prossimi giorni sarà cruciale per capire se il mercato debba prezzare questa crisi come un incidente controllato o come l’inizio di un nuovo regime tariffario strutturale tra le due sponde dell’Atlantico.

Ma la reazione dei mercati è stata finora relativamente contenuta. Gli azionari europei hanno corretto intorno all’1%, movimento che rientra nel normale rumore di breve periodo, mentre l’euro si è leggermente rafforzato contro il dollaro e i beni rifugio hanno mosso solo in modo moderato. Il segnale è che gli investitori, per ora, vedono nello scenario di base un braccio di ferro duro ma gestibile, più che una rottura immediata delle catene del valore.

In questo teatro dell’assurdo, la vera anomalia risiede nella reazione dei prezzi, che disvela un paradosso geografico e settoriale. Mentre l’Europa trema politicamente, le sue borse corrono con una forza che non si vedeva da anni: lo Stoxx 600 inanella il settimo mese consecutivo di rialzi, una striscia positiva che mancava dall’agosto 2021, segnando un +3,7% da inizio anno che umilia il timido +1,38% dell’S&P 500 e un Nasdaq 100 praticamente ingessato sulla parità (+0,02%). Non è un rialzo concentrato sui soliti campioni globali, ma un flusso ampio che premia periferia e sostanza. Il DAX tedesco aggiorna 7 nuovi massimi storici, l’AEX olandese ne segna 5 con un progresso del 5,96%, Madrid sale del 2,39% con 8 nuovi ATH e persino Milano avanza dell’1,78%. È la rivincita della “Old Economy”, dei comparti ciclici e della difesa, beneficiari della spesa fiscale tedesca e di un atteso rimbalzo degli utili.

Dall’altra parte dell’Atlantico la fotografia è speculare ma altrettanto rivelatrice. In superficie Wall Street appare ferma, ma sotto il cofano ribolle una rotazione violenta verso la domesticità. L’indice S&P 500 segna un progresso modesto, intorno all’1%, mentre le Small Cap del Russell 2000 strappano un esuberante +7,89% da inizio anno, sovraperformando il listino principale per undici sedute consecutive, una sequenza che non si vedeva dal 2008. L’indice equiponderato corre più del benchmark tradizionale, mentre il Nasdaq 100 resta sostanzialmente immobile. Il mercato sta prezzando non una nuova ondata di crescita tecnologica, ma un’inondazione di liquidità interna e una protezione tariffaria che favorisce le piccole imprese americane a discapito delle multinazionali esposte al caos globale.

La settimana finanziaria che si apre il 19 gennaio, pur iniziando con il silenzio rituale del Martin Luther King Jr Day che tiene chiusa Wall Street, sarà una compressione di snodi cruciali che rischia di saturare la banda passante degli investitori. Negli Stati Uniti il tema centrale è il recupero del calendario macro dopo il government shutdown, con il focus sui dati di ottobre e novembre relativi a redditi e spese personali, che includono il cruciale PCE price index. Le attese indicano una crescita dello 0,5% della spesa e dello 0,4% dei redditi, con l’inflazione PCE, sia headline sia core, vista in aumento dello 0,2%, numeri che dovranno confermare se l’economia regge nonostante l’incertezza. Contemporaneamente, la revisione del PIL del terzo trimestre dovrebbe confermare una crescita annualizzata del 4,3%, rafforzando l’idea di una resilienza macroeconomica. A completare il quadro arrivano PMI flash S&P Global, fiducia dell’Università del Michigan, vendite di case in sospeso, spesa in costruzioni e dati settimanali sul mercato del lavoro, tasselli fondamentali per capire se la domanda interna sta iniziando a normalizzarsi o resta sorprendentemente robusta.

Sul fronte corporate la stagione delle trimestrali entra nel vivo con colossi come Netflix (attesa al varco anche per l’upgrade dell’offerta cash su Warner Bros Discovery), 3M, Johnson & Johnson, Visa, Intel e Procter & Gamble, che diventeranno un test sulla tenuta dei margini in un regime di pressioni politiche crescenti.

In Europa il baricentro dei dati si sposta sul Regno Unito, con un’inflazione CPI di dicembre attesa in risalita al 3,3%, così come il dato core, e vendite al dettaglio viste in calo per il terzo mese consecutivo, a dipingere una stagnazione dei consumi in un quadro di disinflazione irregolare. Gli operatori guarderanno con attenzione alle minute della BCE per captare eventuali divergenze interne sul percorso dei tassi e ai PMI flash di gennaio, con i servizi attesi in espansione e il manifatturiero tedesco ancora in contrazione, seppur con un indice ZEW sulla fiducia previsto in risalita ai massimi da sei mesi, intorno a 49 punti. Il confronto con le decisioni di politica monetaria in Norvegia e Turchia completerà il quadro di una Europa allargata che si muove a diverse velocità, tra economie sviluppate e mercati emergenti.

Anche l’Asia offre una sua disconnessione preoccupante. La Cina dichiara di aver centrato il target di PIL del 5% per il 2025, chiudendo il quarto trimestre al 4,5%, ma i dettagli macro, con vendite al dettaglio esangui (+0,9%) e prezzi immobiliari ancora in calo (-0,37% su base mensile), dipingono un’economia che si regge soprattutto sull’export manifatturiero, come suggerisce la produzione industriale a +5,2%, a scapito di un consumo interno in coma profondo. Il vero rischio idiosincratico, però, risiede a Tokyo. La Bank of Japan si riunisce venerdì con i tassi allo 0,75% dopo il rialzo di dicembre e il nodo per il mercato non è tanto il livello del costo del denaro, quanto il ritmo della normalizzazione in un contesto in cui l’inflazione core rallenta al 2,4% e il quadro politico resta fluido. La premier Sanae Takaichi potrebbe annunciare lo scioglimento della Camera bassa per elezioni anticipate a febbraio, rischiando di paralizzare lo yen e le decisioni di politica monetaria proprio nel momento in cui la banca centrale avrebbe bisogno di massima credibilità. A fare da sfondo, i PMI di gennaio per Giappone, Australia e India aiutano a leggere lo stato di salute del ciclo asiatico in un mondo in cui la domanda globale è sempre più frammentata.

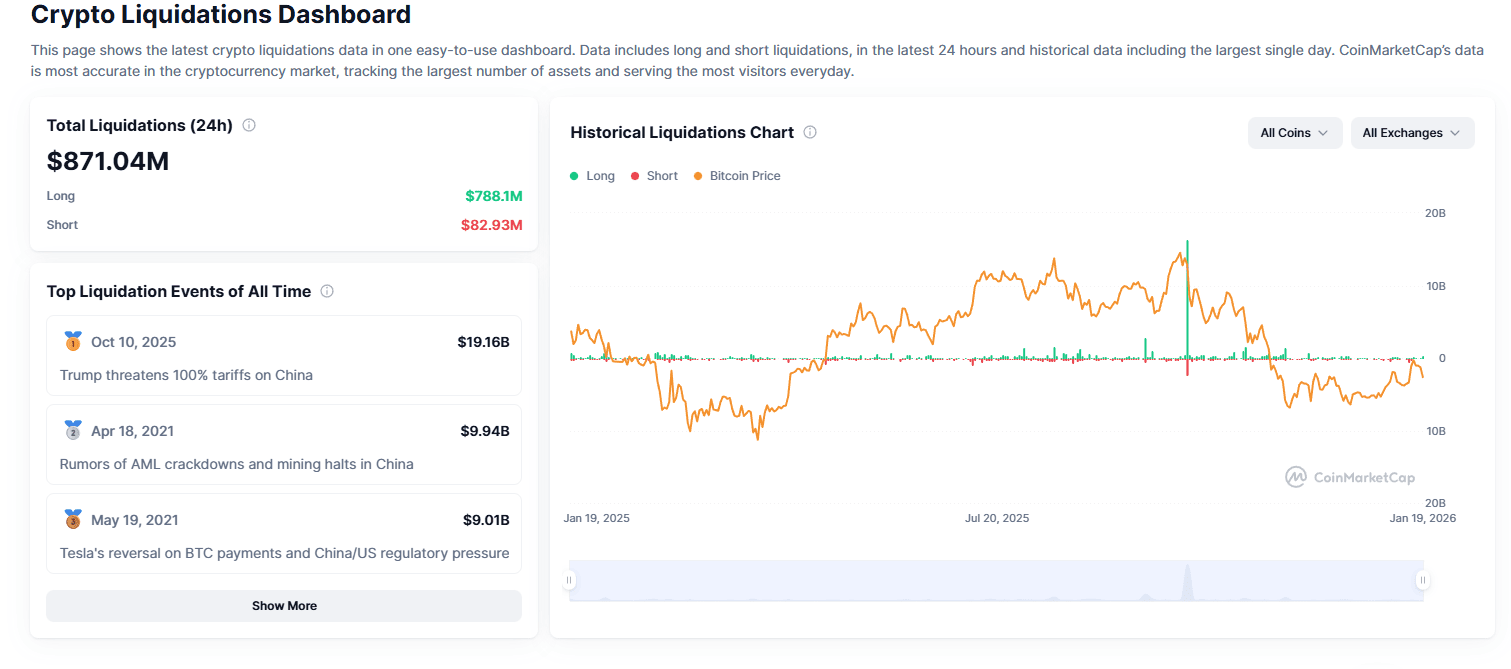

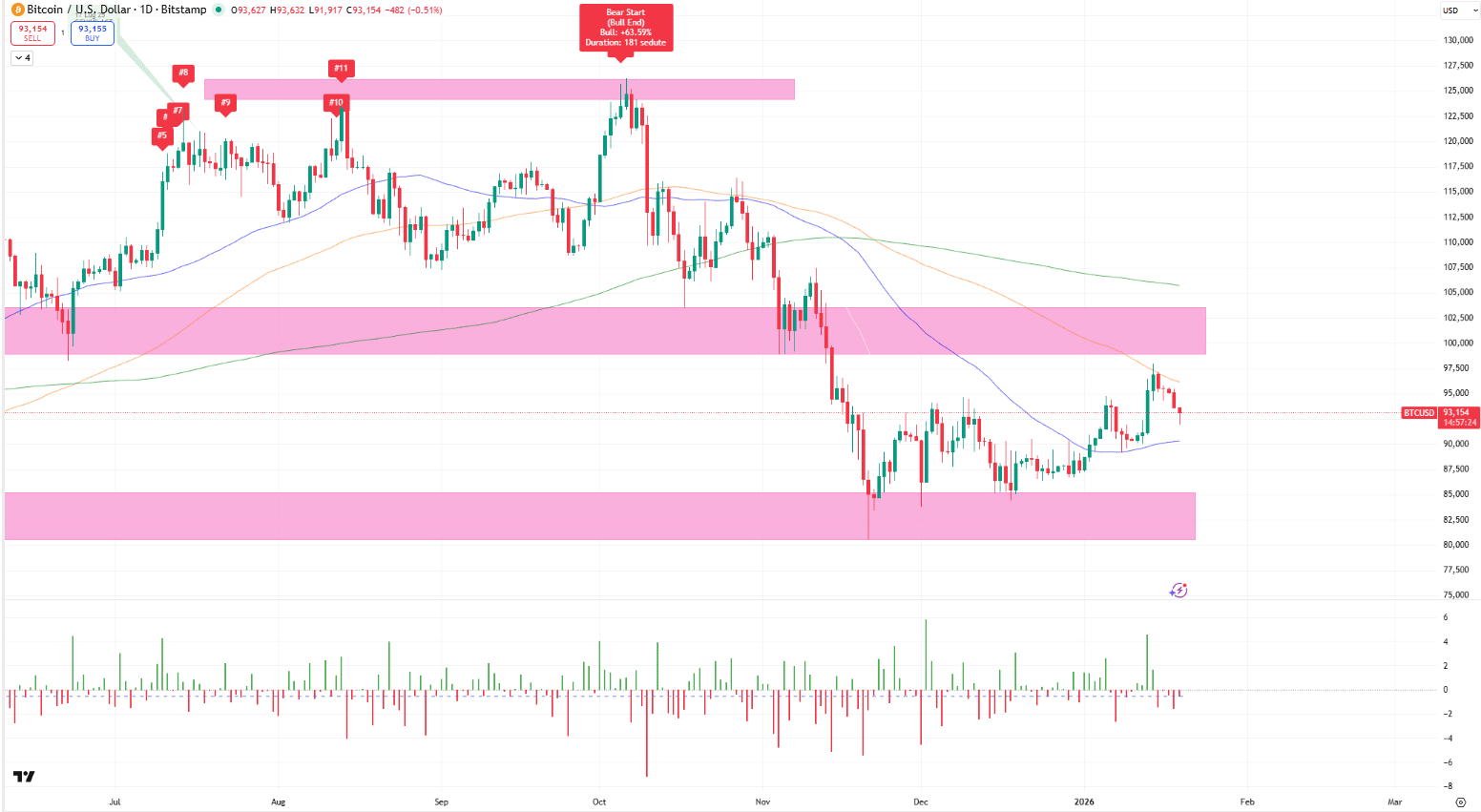

Chi invece non ha il lusso di ignorare la realtà e funge da canarino nella miniera della liquidità globale è il mercato delle criptovalute. Le liquidazioni per 871 milioni di dollari nelle ultime 24 ore, di cui ben 788 milioni su posizioni long, con un Bitcoin che langue in un bear market tecnico da 105 sedute dai massimi del 6 ottobre 2025 e fatica a rompere la media a 100 giorni, sono il segnale inequivocabile che tariffe e incertezza legale drenano la propensione al rischio molto prima che questa tocchi l’azionario. Il “Trump trade” sulle crypto si è già schiantato contro il muro della realtà tariffaria, ricordando il crollo del 17,26% registrato l’10 ottobre sulle lunghe a causa del rialzo dei dazi Usa sulla Cina.